- ホーム

- サステナビリティ

- 重点課題(マテリアリティ)

- 重点課題5 グループ事業を担う人々の働き...

- ワーク・ライフ・バランスの実現

- サステナビリティ

- サステナビリティ委員会 委員長メッセージ

- サステナビリティ活動基本方針

- サステナビリティ推進体制

- ステークホルダー・エンゲージメント

- お取引先様とともに

- 重点課題(マテリアリティ)

- コーポレートガバナンス

- コンプライアンス

- 情報セキュリティおよび個人情報保護

- 人権への取り組み

- 人的資本の取り組み

- 気候・自然関連情報開示 -TCFD・TNFDへの対応-

- 社会貢献活動

- 事業継続に向けた取り組み

- 海外の取り組み

- サステナビリティデータブック

- 社外からの評価・表彰

- SASB/GRIスタンダード対照表

- 調査用インデックス

- キーワード検索

- 編集方針

- 社会(Social)

- 環境(Environment)

ワーク・ライフ・バランスの実現

株式会社セブン&アイ・ホールディングスおよびその連結子会社(以下、「当社グループ」)は、生活者視点を仕事に活かすと同時に、仕事で学んだことを生活にも活かし、相乗効果を生み出すことを目指しています。そのため、多様な従業員が安心して勤務できるよう、法定水準を超えるさまざまな支援制度を運用しています。また同時に、従業員の働きやすさ向上のために、長時間労働の是正や休暇の取得促進に取り組んでいます。

多様な働き方のための制度の拡充

当社グループは、パートタイマーを含む従業員が育児や介護をしながら、安心して勤務を継続できるよう、法定水準を超えるさまざまな制度を運用しています。例えば、出産・育児支援制度と介護支援制度については、いずれも男性・女性の区別なくパートタイマーも利用可能です。これらの制度は本人が自由に選択でき、「休職プラン+短時間勤務プラン」といった組み合わせも可能です。

また、従業員の多様なライフイベントや学び経験を支援することを目的としたワーク・ライフ応援プラン(通称:わらおうプラン)を導入し、育児・介護に加えて、不妊や腎疾患、がんの治療を受けながら仕事を続ける従業員を支援するなど、多様な働き方へのニーズに対応しています。

イトーヨーカ堂の育児・介護支援制度(一例)

| 育児支援制度 | 介護支援制度 | |

|---|---|---|

| 短時間勤務 |

子どもが中学1年生の4月15日まで勤務時間の短縮が可能 ※休職との併用が可能 |

事由発生以降、最長で3年まで勤務時間の短縮が可能 ※休職との併用が可能 |

| 午後7時までの勤務 | 子どもが中学校卒業の3月末までフルタイム勤務で午後7時までに勤務終了 | なし |

| 休職 |

最長2年の休職後仕事に復帰 ※事情により最長3年 (短時間勤務との併用が可能) |

事由発生以降、最長で1年間休職が可能。また分割して取得可能 ※短時間勤務と併用が可能 |

| 再雇用 | 育児のために退職後、3年以内であれば優先的に採用 | 介護のために退職後、3年以内であれば優先的に採用 |

|

所定外労働の制限・免除 深夜勤務の免除 |

子どもが中学1年生の4月15日まで時間外勤務の制限・免除、深夜勤務の免除が可能 | 家族を介護する場合、時間外勤務を制限、または免除が可能。深夜勤務の免除が可能 |

| 子の看護・介護休暇 | 未就学の子どもを看護する場合に、子どもが1人の場合は年に5日、2人以上の場合は10日の休暇(有給)が半日単位で取得可能 | 家族を介護する場合に、対象の家族が1人の場合は年に5日、2人以上の場合は10日の休暇(有給)が半日単位で取得可能 |

| 育児休暇 | 未就学の子どもがいる場合、育児を理由に年間5日を上限に休暇(有給)の取得が可能 |

― |

従業員の子育て支援

当社グループは、グループ従業員の子育てを支援するためにさまざまな活動に取り組んでいます。

「セブンなないろ保育園」の運営

セブン‐イレブン・ジャパンは、2017年10月からセブン‐イレブン加盟店の経営者や従業員に加え、地域住民の方々、社員を対象とした企業主導型保育施設「セブンなないろ保育園」を運営しています。東京(大田区、世田谷区、町田)、仙台、京都、広島、の合計6カ所に開園し働きやすい環境を整備しています。

セブンなないろ保育園

店舗に保育施設を導入

イトーヨーカ堂は、ショッピングセンター内にテナントとして、1都3県6カ所の認可保育所および企業主導型保育所といった保育施設を導入しており、従業員や地域住民の方々が利用しています。

育児休業からの復職支援

当社グループ各社は、育児休業から復職する従業員のガイダンスや、子育て中の従業員、妊娠中の従業員のネットワーク構築・不安解消を目的としたコミュニティ活動などを実施しています。

例えば、ヨークでは2カ月に1回、育児休職中の従業員へ社内情報を郵送で共有し、近況を報告しています。また、育児・介護支援制度の利用促進を目的として、動画教育ツールによる啓発にも取り組んでいます。

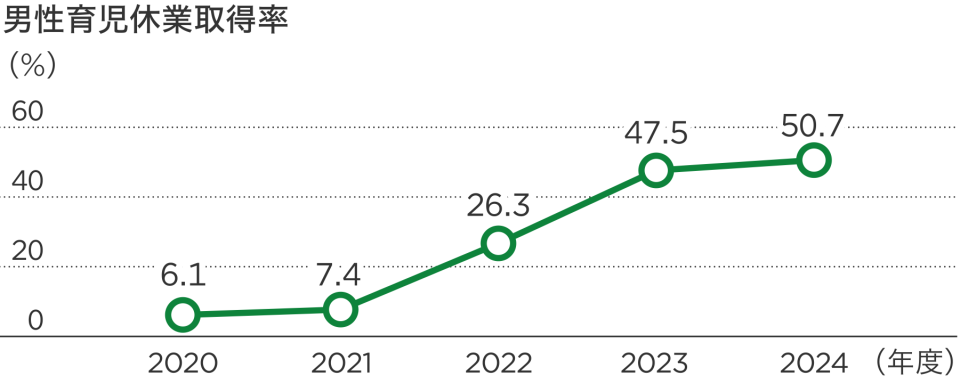

男性の家事・育児参画促進

当社グループは、出産・育児、介護などのライフイベントの変化があっても従業員が安心して勤務を継続できるよう、法定水準を超えるさまざまな制度を設けています。グループ独自の育児休暇制度として、未就学児がいる従業員を対象にした、年に5日間、1日単位で有給休暇有給を取得できる特別休暇制度を整備しています。子どもの入園式や卒園式、運動会といった行事への参加など、育児全般を理由に取得できるため、制度開始導入当初から多くの従業員に利用されています。

また、グループ各社でオンラインセミナーを開催するなど、男性従業員の家事・育児参画を促進するさまざまな施策を実施しています。

- グループ8社(セブン&アイ・ホールディングス、セブン‐イレブン・ジャパン、赤ちゃん本舗、デニーズジャパン、セブン銀行)合計。ただし、2022年度以前はそごう・西武を含み、ロフトは含まない

子育て支援に関する外部からの評価

イトーヨーカ堂は、厚生労働省より子育てサポート企業として「プラチナくるみんプラス」の認定を受けました。「プラチナくるみんプラス」は、すでに「くるみん」認定および「プラチナくるみん」認定を受けている企業が、仕事と不妊治療の両立支援への取り組みについて、一定の要件を満たした場合に認定を受けることができます。

また、セブン&アイ・ホールディングス、セブン‐イレブン・ジャパン、ヨークベニマル、デニーズジャパン、赤ちゃん本舗、セブン銀行、セブン・フィナンシャルサービスは、「くるみん」の認定を受けています(2025年8月末現在)。

プラチナくるみんプラスマーク

介護と仕事の両立支援

従業員の介護従事状況を調査すると、近い将来、仕事と介護の両立の可能性がある従業員は約7割を占めており、今後大きな課題になることが見込まれています。このため、介護と仕事の両立に関する啓発のため「仕事と介護の両立支援ハンドブック」を作成してグループ各社の研修などで活用しているほか、相談窓口の周知、社内報での仕事と介護の両立事例の紹介にも力を注ぐなど、仕事と介護の両立がしやすい環境づくりに努めています。

在宅勤務制度

当社グループ各社では、本部部門を中心に、時間や場所を有効に活用でき、柔軟な働き方を実現できる在宅勤務制度を設けています。

セブン&アイ・ホールディングスでは従来、在宅勤務時の勤務場所を自宅としていましたが、2022年より「育児・介護」や「仕事に集中できる環境の確保」を目的に一定の条件のもと自宅以外の場所での勤務を認めています。

多様な働き方の活用による長時間労働の抑制

当社グループは、働きやすい職場づくりのために、適切な就労環境の整備が大切であると考え、長時間労働の抑制と年次有給休暇の取得率向上に取り組んでいます。具体的には、グループ各社で残業の見える化を推進しているほか、残業の多い部門の業務内容や業務配分を見直すとともに、ノー残業デーの実施、ポスターの掲示などを通じて就業環境の改善に向けた風土の醸成を図っています。また、グループで「年次有給休暇取得率70%」を目標に掲げ、各社では年に2回の長期休暇取得の推奨、休暇取得計画の見える化など、休暇取得促進に取り組んでいます。

スライドワークの実施

セブン&アイ・ホールディングス、セブン‐イレブン・ジャパン、セブン銀行などグループ各社では、仕事や個人の事情に合わせて一人ひとりが働き方を選択し、フレキシブルに働くことができる環境を目指し、就業時間を選択できる時差出勤「スライドワーク」を制度化しています。始業・終業時刻を繰り上げまたは繰り下げて勤務することで、能動的・効率的な働き方を推進することを目的としています。セブン&アイ・ホールディングスでは、育児を事由に短時間としていた従業員も、スライドワークによってフルタイム勤務が可能となり、共働きをする従業員の家事・育児の支援につながっています。

変形労働時間制の実施

デニーズジャパンは、2017年より、業務の繁忙・閑散に合わせた勤務を計画できる「1カ月単位の変形労働時間制」を導入しました。この制度の導入により、社員のワーク・ライフ・バランスの向上につながっています。