- ホーム

- サステナビリティ

- 重点課題(マテリアリティ)

- 重点課題3 地球環境に配慮し、脱炭素・循...

重点課題 3

地球環境に配慮し、脱炭素・循環経済・自然と共生する社会を実現する

重点課題の考え方

株式会社セブン&アイ・ホールディングスおよびその連結子会社(以下、「当社グループ」)は、小売業を中心に世界で約87,000店舗を展開し、1日に6,270万人以上のお客様にご利用いただけるまでに成長してまいりました(2025年2月末現在)。こうした事業の発展が環境負荷の増大につながらないように、バリューチェーンのさまざまなステークホルダーと連携し、エネルギー消費によるCO2排出量の削減や廃棄物の削減、リサイクルの推進などに取り組んでいます。

2019年5月には、環境宣言「GREEN CHALLENGE 2050」を公表しました。「GREEN CHALLENGE 2050」では、「脱炭素社会」「循環経済社会」「自然共生社会」を当社グループが目指すべき社会の姿として掲げ、CO2排出量の削減、プラスチック対策、食品ロス・食品リサイクル対策、持続可能な調達に関わる2030年、2050年の目標を定めました。目標達成に向け、エネルギーや資源、原材料の無駄をなくすことは、気候変動などによるリスクを低減し、コストの削減にもつながるものと考えています。

重点課題の背景

気候変動

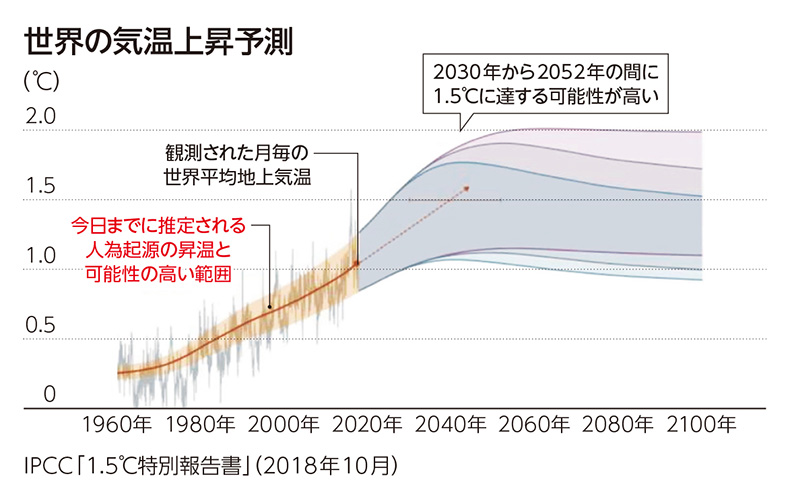

気候変動問題は、海水面の上昇や、異常気象の増加、農漁業への影響など、将来世代にまで影響の及ぶ重大な脅威です。2022年にIPCC(気候変動に関する政府間パネル)が発表した「第六次報告書」によると、人間活動の寄与によって、現在までに産業革命前に比べて平均気温は約1.0℃上昇しており、気温上昇を1.5℃におさえるためには、2050年までにCO2を含む温室効果ガス排出量を正味ゼロにする必要があるとされています。

食品廃棄物

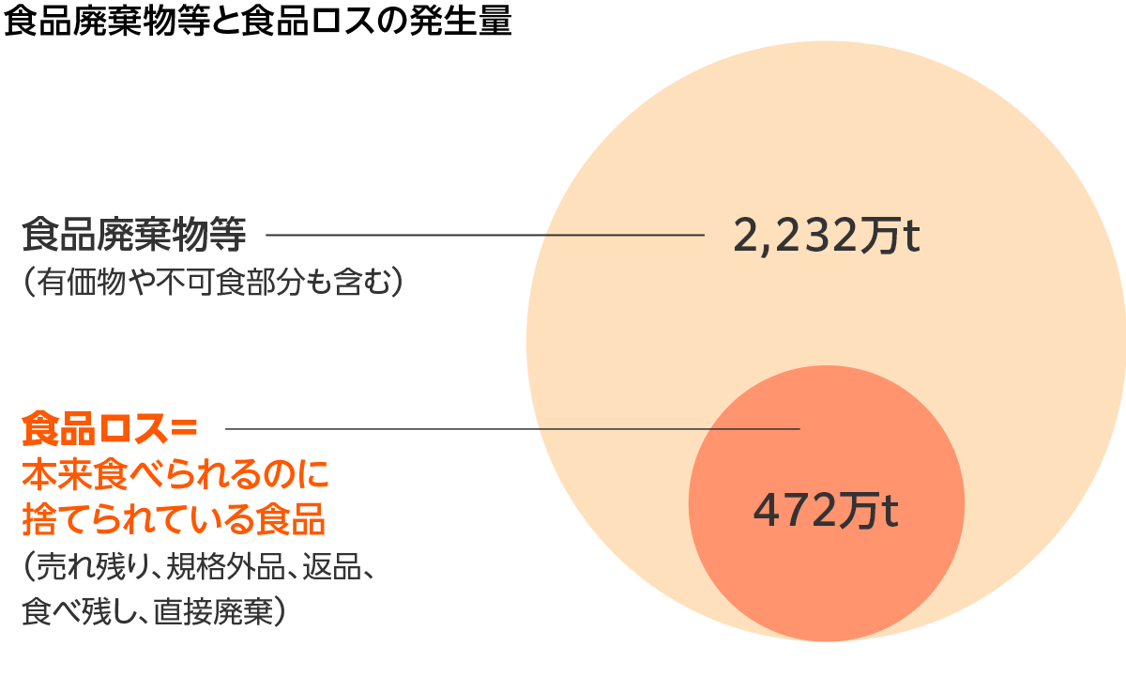

世界では9人に1人が栄養不足に苦しんでいる一方、日本では年間2,232万トンの食品廃棄物等※が出されています。そのうち本来食べられるのにも関わらず廃棄されている「食品ロス」は472万トン※で、これは国民1人が毎日お茶碗1杯分のご飯を捨てているのと同じ量になります。

- ※ 出典:令和6年度「食品ロス及びリサイクルをめぐる情勢」(農林水産省)

資源循環

利便性が高いプラスチックは、私たちの生活のさまざまな場面で活用されており、1950年以降、プラスチックの生産量は83億トンを超えました※。一方で、リサイクルされるプラスチックは9%で、79%は埋め立てまたは自然に投棄されています。このままのペースでは、2050年までに120憶トン以上のプラスチックが埋め立てまたは自然に投棄されると推測され、海洋中のプラスチックの量が魚の量を超えるという報告もあります※。今ある資源をムダなく有効に活用する循環型経済社会の構築が課題となっています。

SDGsへの貢献

この重点課題に取り組むことで、当社グループはサプライチェーン全体でCO2排出量や食品などの廃棄物削減を実施し、持続可能な開発目標(SDGs)の目標2、6、7、12、13、14、15の達成に貢献します。