- ホーム

- 株主・投資家情報(IR)

- 経営方針

- コーポレートガバナンス

- 企業統治の「仕組み」の概要等

企業統治の「仕組み」の概要等

最終更新⽇:2025年7月10日

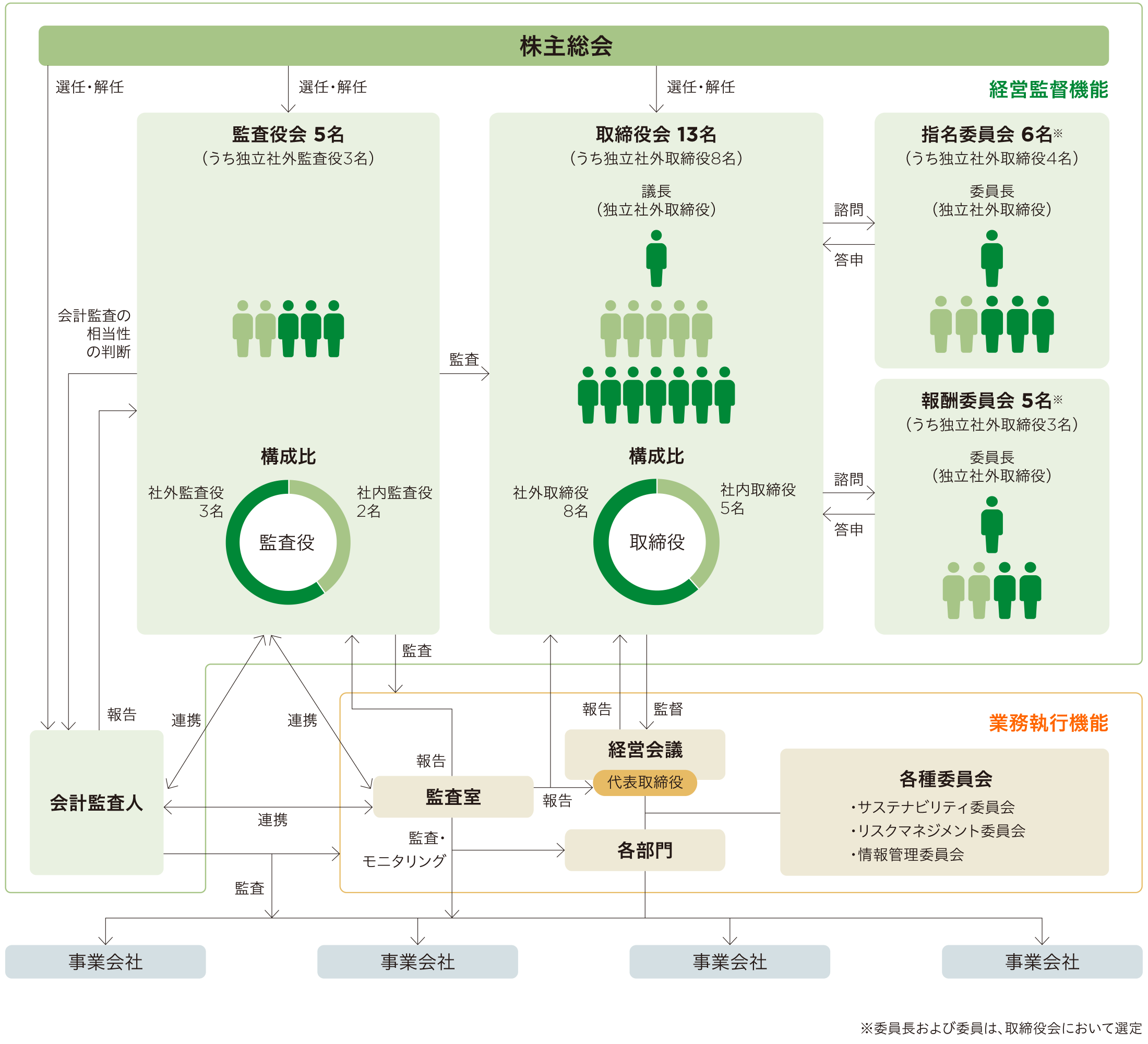

コーポレートガバナンス体制(2025年5⽉27⽇現在)【CGC補充原則4-10①】

1.現状のコーポレートガバナンス体制を選択している理由

セブン&アイ・ホールディングスにおいては、独立性を保持し、法律や財務会計等の専門知識等を有する複数の社外監査役を含む監査役(監査役会)が、会計監査人・内部監査部門との積極的な連携を通じて行う「監査」と、独立性を保持し、高度な経営に関する経験・見識等を有する複数の社外取締役を含む取締役会による「経営戦略の立案」「業務執行の監督」とが協働し、コーポレートガバナンスの有効性を確保しています。

当社の上記体制は、当社のコーポレートガバナンスを実現・確保するために実効性があり、適正で効率的な企業経営を行えるものと判断しているため、当社は当該コーポレートガバナンス体制を採用しています。

監査役設置会社制度の活用

当社は、次のような監査役制度の特徴・メリットが、当社グループガバナンスの適正化のために有効と考え、コーポレートガバナンス体制として採用しています。

①監査役は、各自が独立して監査権限を有しており(独任制)、各監査役の多角的な視点による監査ができること

②監査役の独立性は、明確に法定されており、独立した客観的な監査ができること

③監査役には子会社調査権が法定されており、グループ監査の観点からも有効であること

各会議体における取締役・監査役の構成(2025年6⽉23⽇現在)

| 氏名 | 当社における地位 | 取締役会 | 監査役会 | 指名 委員会 |

報酬 委員会 |

経営会議 | サステナビリティ委員会 | リスク マネジメント 委員会 |

情報管理委員会 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 伊藤 順朗 | 代表取締役会長 執⾏役員会長 |

○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ||

| スティーブン・ヘイズ・デイカス | 代表取締役社長 執行役員社長 |

○ | ○ | ◎ | ○ | ||||

| 木村 成樹 | 代表取締役副社長 執行役員副社長 |

○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ||

| 丸山 好道 | 取締役 常務執⾏役員 |

○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||

| 脇田 珠樹 | 取締役 常務執行役員 |

○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ||

| 八馬 史尚 | 独⽴社外取締役 | ◎ | ○ | ||||||

| 井澤 𠮷幸 | 独立社外取締役 | ○ | ○ | ||||||

| 山田 メユミ | 独立社外取締役 | ○ | ◎ | ○ | |||||

| ポール 与那嶺 | 独立社外取締役 | ○ | ◎ | ||||||

| 澤田 貴司 | 独立社外取締役 | ○ | |||||||

| 秋田 正紀 | 独立社外取締役 | ○ | ○ | ○ | |||||

| 寺澤 達也 | 独立社外取締役 | ○ | |||||||

| クリスティン・エドマン | 独立社外取締役 | ○ | |||||||

| 石井 信也 | 常勤監査役 | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||

| 手島 伸知 | 常勤監査役 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||

| 原 一浩 | 独立社外監査役 | ○ | |||||||

| 稲益 みつこ | 独立社外監査役 | ○ | |||||||

| 松橋 香里 | 独立社外監査役 | ○ |

2.執行役員制度導入による、取締役会の監督機能と執行役員の業務執行機能の分離

(経営陣への委任の範囲の明確化)

当社は、変化の激しい経営環境の中でも迅速な意思決定と業務執⾏を実⾏できるよう、執⾏役員制度を導⼊し、取締役会の監督機能と執⾏役員の業務執⾏機能を分離し、取締役会は「経営戦略の⽴案」と「業務執⾏の監督」、執⾏役員は「業務執⾏」にそれぞれ専念できる環境を整備しています。執⾏役員は2025年6月23日現在19名(男性16名、女性3名)で構成されています。

経営陣への委任の範囲の明確化 【CGC補充原則4-1①】

当社では、取締役会で定めるべき事項を取締役会規則、決裁権限規程等に定めており、会社法および当該社内規則等に定める事項につき、取締役会において決定することとしています。

また、決裁権限規程等において、経営会議および代表取締役社長が決定する範囲等について明確に定めており、経営における意思決定プロセスおよび責任体制の明確化を図るとともに、合理的な権限の委譲による意思決定の迅速化を図っています。

3.指名委員会・報酬委員会の体制 【CGC原則3-1(iii)(iv)】【CGC補充原則4-10①】【CGC補充原則4-11①】

(1)基本方針と仕組みの概要

当社は、取締役会の諮問機関として、委員長および過半数の委員を独立社外取締役とする「指名委員会」「報酬委員会」(以下、本項目において「両委員会」といいます。)を設置し、より多様な社外役員の知見および助言を活かすとともに、代表取締役、取締役、監査役および執行役員(本項において「役員等」といいます。)の指名および報酬等の決定に関する手続の一層の客観性および透明性を確保し、もって取締役会の監督機能を向上させ、コーポレートガバナンス機能のさらなる充実を図っています。

(各委員会の主な審議項目と対象者の範囲)

| 委員会 | 主な審議項目 | 当社 | 主要事業会社 ※1 | ||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 国内 | 海外 | ||||||||||

| 代表 取締役 |

取締役 | 監査役 | 執行 役員 |

代表 取締役 |

取締役 | 監査役 | 執行 役員 |

President, CEO | President, CEOに類する役職 | ||

| 指名委員会 | 候補者の指名に関する基本方針・基準 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||

| 候補者の選任議案の内容 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||

| 報酬委員会※2 | 報酬等に関する基本方針・基準 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |

| 報酬等の総額枠に係る議案の内容 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||

| 個人別の報酬等の内容 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||

- ※1「主要事業会社」は、2025年5月27日現在において、株式会社セブン-イレブン・ジャパン、株式会社イトーヨーカ堂、株式会社ヨークベニマル、7-Eleven, Inc.および7-Eleven International LLCと設定しています。

- ※2報酬委員会では、上記の審議項目のほか、当社および当社の国内の子会社の役員等ならびに海外の子会社におけるPresidentおよびCEOその他これらに類する役職に係る株式報酬制度の構築、株式付与基準の設定・変更、運用に関する重要な事項(更新についての判断を含む。)についても、審議しています。

なお、2025年5月27日現在において、株式報酬制度の対象には、監査役は含めていません。

(2)適正なグループ経営と指名委員会・報酬委員会の活用

両委員会は、当社役員等だけでなく、国内主要事業会社の代表取締役および海外の主要事業会社のPresidentおよびCEO(以下、本項目において「代表取締役等」といいます。)の指名および報酬についても審議対象としています。

主要事業会社の代表取締役等は、当社グループ経営上、重要な地位であり、当社のみならずグループ経営の主要な指名・報酬手続の客観性および透明性を重視する観点から、両委員会の対象としているものです。

なお、当該「主要事業会社」の対象会社については、グループ経営の手続の客観性・透明性を重視し、当社グループの事業ポートフォリオ戦略およびグループガバナンス体制等に応じて、今後も適切に設定していきます。

(3)適正手続確保の観点からの監査役の関与

両委員会には社内・社外の監査役がオブザーバーとして、関与しています。

監査役は、取締役会の諮問機関たる両委員会における各審議事項に係る審議手続きの適正性及び検討の合理性を客観的立場からモニタリングし、会社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上のため、公正・客観的視点から意見を表明しています。

4.監査

(1)監査役監査

当社の監査役会は、当社およびグループ各社の健全で持続的な成長を確保し、社会的信頼に応える良質な企業統治体制を確立することを監査の基本方針として監査計画を定め、内部統制システムの構築、法令遵守・リスク管理の推進体制を重点監査項目に設定し、監査を行っています。

各監査役は、取締役会その他重要な会議に出席するほか、代表取締役との意見交換、定期的な取締役等からの業務執行状況の聴取、稟議書等の重要な決裁書類の閲覧および本社等における業務・財産の状況調査を実施するとともに、子会社については、子会社の取締役および監査役等と情報共有等を図るとともに、監査計画に基づき子会社の本社、店舗等を訪問して事業の実際を調査し、報告を受ける等により監査を実施しています。

(2)内部監査の状況

当社は、独立した内部監査部門として監査室を設置しており、当社グループ全体の財務報告に係る内部統制の評価を実施しております。また持株会社である当社自体の監査に加え、グループ全体の監査機能の充実、強化を図るため、コンプライアンス体制の整備・運用状況を含め、主要事業会社内部監査の確認あるいは直接監査を実施しております(なお、2025年4月30日現在、内部監査業務の専従者は28名が在籍しています)。

また、財務報告に係る内部統制の評価結果や内部監査の結果等は代表取締役、各担当役員、取締役会に報告するとともに、監査役会にも報告され、監査役監査との連携・協議を行い、監査の実効性向上を図っています。

(3)監査役監査、内部監査および会計監査の相互連携等

(a)監査役と監査室および会計監査人との連携

当社では、グループ全体の監査の質的向上を図るため、監査役、監査室及び会計監査人が、定期的に三者ミーティングを開催する等により、相互に情報共有・意見交換・協議を積極的に行い、緊密な連携を図っています。

| 連携方法 | 時期 | 備考 |

|---|---|---|

| 三者ミーティング | 4月、10月 | 会計監査人から会計監査の実施状況等、監査室から内部監査の実施状況等、監査役から監査役監査の実施状況等について情報交換が行われ、意見交換を実施 |

(b)監査役と会計監査人との連携

監査役は、会計監査人から期初に年間監査計画、四半期ごとに会計監査および内部統制監査の手続きおよび結果の概要等につき報告を受け、意見交換を行い、連携を図っています。

| 連携方法 | 時期 | 備考 |

|---|---|---|

| 監査および期中レビューの計画概要説明 | 6月 | 会計監査人から当事業年度の監査計画および監査報酬案の説明を受ける |

| 期中レビュー(年度監査の実施状況)結果報告 | 7月、10月、1月 | 会計監査⼈から期中レビュー(年度監査の実施状況)結果について報告を受け、意⾒交換を実施 |

| 監査役インタビュー | 1月 | 会計監査人から監査役へのインタビューおよび意見交換を実施 |

| KAM(監査上の主要な検討事項)に関する意見交換 | 6月、7⽉、10⽉、1⽉、4月 | 会計監査⼈からKAMとなる可能性のある事項や⽂案について定期的に説明を受け、内容をレビューした上で意⾒交換を実施。情報開⽰の適切性についても検討 |

| 会社法監査結果報告 | 4月 | 会計監査人から会社法の監査結果報告を受ける |

| 金融商品取引法監査結果報告 | 5月 | 会計監査人から金融商品取引法の監査結果報告を受ける |

| 海外主要子会社の監査結果報告 | 8月 | 海外ネットワークファームの会計監査人から監査結果の報告を受け、意見交換を実施 |

| グループ会社往査への同行 | 8月、2月 | 会計監査人によるグループ会社への往査に同行し、監査の適切性等を確認 |

(c)監査役と監査室との連携

監査役と監査室は、監査の質的向上を図るため、両者間における監査情報の網羅的な共有化に努めています。

| 連携方法 | 時期 | 備考 |

|---|---|---|

| 常勤監査役と監査室の定例ミーティング | 毎月 | 監査室から監査計画、業務監査に関する監査結果、内部統制評価の経過状況等について報告を受け、意見交換を実施。常勤監査役は重要事項については社外監査役に報告 |

| 内部監査状況・結果についての情報共有・意見交換 | 4月、10月 | 監査室から業務監査結果や活動状況の報告を受け、意見交換を実施 |

| 財務報告に係る内部統制の評価状況・結果に関する報告 | 四半期 | 監査室から金融商品取引法で定められたグループの財務報告に係る内部統制の報告を受ける |

(d)監査役、監査室および会計監査人は、各監査において、内部統制部門から報告および資料等の提出を受けるほか、必要に応じて説明を求めており、内部統制部門は、これらの監査が適切に実施されるよう協力しています。

5.各種委員会によるコーポレートガバナンス

当社は、代表取締役のもとに「サステナビリティ委員会」「リスクマネジメント委員会」「情報管理委員会」を設置しています。各委員会は事業会社と連携しながらグループの方針を決定し、その浸透と実行を管理・監督することでコーポレートガバナンスの強化を図っています。

サステナビリティ委員会

当社は、社会課題の解決に貢献し、社会と当社グループの持続的成長を目指すため、事業活動を通じた当社グループ全体のサステナビリティ活動の推進・管理・統括を目的としたサステナビリティ委員会をサステナビリティ基本規程に基づき設置しています。また、ステークホルダーの期待や要請に対応するために特定した重点課題(マテリアリティ)の解決およびコンプライアンスのさらなる徹底に資する事業活動を推進するために、同委員会傘下に具体的な施策の検討・推進を担う下部組織として5つの部会を設け、課題の解決並びに未然防止に取り組んでいます。

サステナビリティ委員会では、当社グループが取り組むべき重点課題の解決等を図るため、当該課題ごとに、気候変動や資源の枯渇などの環境負荷低減を「環境部会」、人権や環境に配慮した健全なサプライチェーンの構築と商品・サービスにおける品質向上と安全性の確保を「サプライチェーン部会」、社是・企業行動指針の周知徹底・働きがいのある職場づくり、多様な人財の活躍推進・労働環境の改善を「企業行動部会」、コンプライアンス・内部統制の強化を「コンプライアンス部会」、事業特性・経営資源を活かして本業を通じた社会課題起点の新規事業の企画・立案・実行を「社会価値創造部会」が担い、グループ横断的な具体的課題の改善施策の立案・展開を行っています。

これらの部会の活動を通して、コンプライアンスの更なる徹底およびステークホルダーに係る重点課題(マテリアリティ)の解決に資する事業活動を推進するとともに、サステナビリティの視点から社会と当社グループ双方の持続可能な発展を目指していきます。

リスクマネジメント委員会

当社および当社グループ各社では、経営環境およびリスク要因の変化を踏まえ、各事業におけるリスクを適正に分析・評価し、的確に対応するため、リスク管理の基本規程に基づき、リスクマネジメント委員会を中核とする統合的なリスク管理体制を構築・整備・運用しています。

リスクマネジメント委員会は、各リスク管理統括部署より⾃社のリスク管理状況に関する報告を受け、リスクの網羅的な把握、その評価・分析および対策について協議し、今後の⽅向性を定めています。

近年は、当社グループの内部環境の変化に加えて、地政学リスクやESG関連リスクの高まりなど、外部環境の様々な変化による事業活動への影響が大きくなっています。これらの変化に対応するため、短期的なリスクだけでなく、中長期的なリスクも考慮したリスク管理に取り組んでいます。さらに、各種リスクを重要性、共通性等の観点から優先度の高いリスクを特定し、当社と当社グループ各社における役割と責任を明確化することで、グループ全体のリスク管理の実効性を高めています。

情報管理委員会

当社は、当社グループの役職員が知得、作成または保有する業務に関する情報について、情報管理基本規程に基づき、情報管理統括責任者を委員長とする情報管理委員会のもと、情報の取り扱いに関するリスクの分析、評価及び対策を講じています。

当事業年度においては、前事業年度に引き続き、情報収集・管理体制の強化に努め、当社グループ各社の重要情報を適時・適切に収集し、協働して対処する体制を強化するとともに、その情報を⼀元的に管理し、経営および関連部⾨へ遺漏・遅滞なく報告する体制の強化に取り組みました。

また、情報セキュリティや個人情報保護を取り巻く法規制およびガイドラインの遵守と共に、⽇々巧妙化・複雑化するサイバー攻撃への対応のため、情報の取り扱い手続きの⾒直し、委託先管理の強化、役職員への教育や訓練、及びセキュリティ事故の報告経路の見直しなど、情報セキュリティ管理体制を強化し、組織的、人的、物理的、技術的安全管理対策の高度化を推進しています。

さらに、社内規程である「インサイダー取引防止規則」の周知及びインサイダー取引の未然防⽌を図り、重要事実等の情報の取り扱いを適正に⾏うべく、インサイダー取引防⽌に関わる社内研修を当社グループ役員に対し実施しています。

これらの取り組みは情報管理委員会を通じて、当社グループ各社に展開し⽅向づけを⾏うとともに、モニタリング、評価を⾏うことで当社グループ各社の⾃律的、継続的な推進を⽀援し、情報管理におけるガバナンスの強化に取り組んでいます。

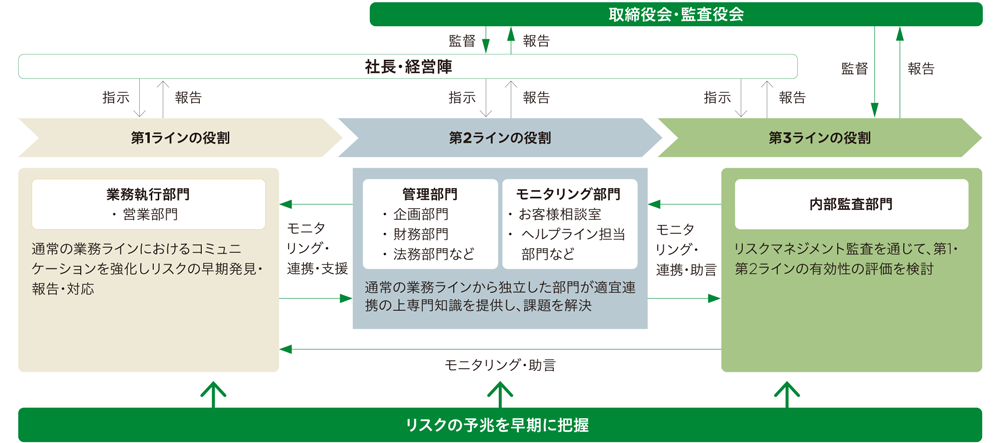

6.リスク管理

(1)基本的な考え方

当社は、企業価値を向上させ、当社グループの持続的発展を図るため、実効性を伴う効果的な手法に基づいて各種リスクの適切な管理に取り組んでいます。当社グループのリスク管理を⾏ううえで、当社グループ各社の直面するすべての領域のリスクを、定量・定性の両面より統合的に評価し、リスクの回避・移転・低減・保有という対策を実⾏するリスク管理の手法を取り⼊れています。

(2)グループリスク管理体制とリスク評価プロセス

当社および当社グループ各社は、⾃社のリスク管理全体を統括する部署を事務局とするリスクマネジメント委員会等の会議体を設置しています。

リスクマネジメント委員会は、原則半期に1回開催され、各リスク管理統括部署より⾃社のリスク管理状況に関する報告を受け、リスクの網羅的な把握、その評価・分析および対策について協議し、今後の⽅向性を定めています。

また、各種リスクの評価については主に重要性、共通性、顕在性、効率性の観点で総合的に判断の上、4つのリスククラスに分け、それぞれのリスククラスに応じて当社と当社グループ各社における役割と責任を明確化し、各種リスクの改善活動をその主体者が実施することで、グループ全体のリスク管理の実効性を高めています。このリスク管理のPDCAと評価プロセスに関する詳細は以下の「事業等のリスク」のリンクをご確認ください。

(3)リスク管理指標の活用

当社グループのリスク管理の実効性向上にむけて、グループ共通のリスク管理指標(Key Risk Indicator、以下「KRI」といいます)を導⼊しています。

KRIとは、リスクの顕在化、あるいは顕在化の可能性がある状況をいち早く察知し、被害の発生や影響をできる限り抑え、最小化することを目的とした定量的なモニタリング指標であり、約90のKRIを設定しています。

運用においては、当社および当社グループ各社それぞれの視点から優先すべきリスクとそのKRIを特定します。そして各社の⾃己評価に加え、各社を横断的にとらえるグループ視点で評価を⾏うことで、重大なインシデントになる前に当社と当社グループ各社が連携して対策を図っています。

(4)リスク管理のさらなる強化にむけて

事業環境が大きく変化する中では、インシデントの発生の未然防⽌・早期発⾒が重要と考え、第1ラインである業務執⾏部⾨、第2ラインである管理部⾨、第3ラインである内部監査部⾨の各々が適正に機能するよう、全社的な取り組みを進めています。

第1ラインにおいては、通常の業務ラインにおけるコミュニケーションを強化し、現場におけるリスクの早期発⾒・報告・対応を図っています。

第2ラインにおいては、管理部⾨・モニタリング部⾨など通常の業務ラインから独⽴した内部統制推進部⾨が、⽇常的に収集している情報について、適宜、連携しながら第1ラインである業務執⾏部⾨にフィードバックし、連携して⽀援する体制を整備しています。

第3ラインにおいては、当社および当社グループ各社の内部監査部⾨が、各社の第1、第2ラインが適正に機能していることをリスクマネジメント監査を通じて評価しています。

上記に加え、事業環境の変化のスピードが速い今⽇における、リスクの予兆の早期把握強化の⼀環として、SNS情報や、お客様等からいただいたご意⾒の内容の分析についても強化を図っています。

リスク管理の更なる強化に向けて~リスク予兆検知

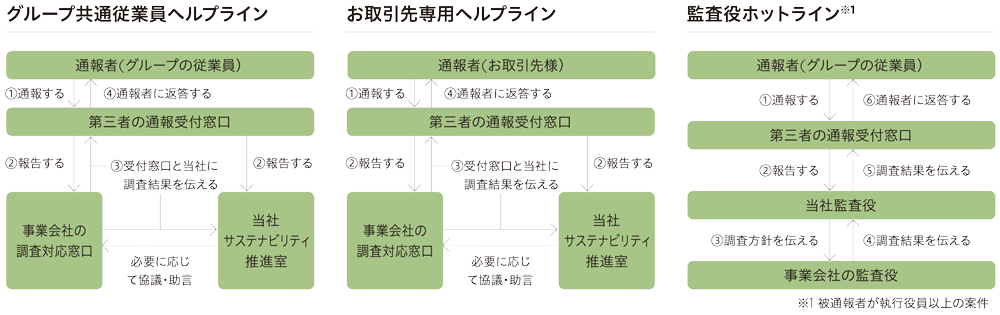

7.内部通報更新

当社は、グループ全体の内部統制の一環として、法令・社会規範・社内規程に違反する行為の防止と早期発見、早期是正、再発防止を目的に、当社グループ従業員を対象とした通報窓口「グループ共通従業員ヘルプライン」と、お取引先を対象にした通報窓口「お取引先専用ヘルプライン」、経営幹部に関する通報窓口「監査役ホットライン」を運用しています。

- 通報窓口を社外の第三者機関に設置することで、匿名でも通報を受付け、通報内容の秘密保持を徹底し、通報者の個人情報、プライバシーを厳守するとともに、通報を理由とした不利益な取扱いが行われないよう、通報者の保護を徹底しています。

- 重大な違反行為等が認められた場合は、直ちに、代表取締役に報告のうえ、関係部署・関係各社とともに対応を協議し、必要な措置を講じます。

- 取締役会においてサステナビリティ委員会事務局の担当役員が、内部通報制度の運用状況について定期的に報告・確認を行っています。

- ※1 取締役、監査役、執行役員等、経営幹部の関与が疑われる社会からの信頼を失うような行為等が対象

[2024年度 通報結果]※2

![[2024年度 通報結果]](/library/ir/management/governance/jp/img/structure_im06-2_2505.png)

8.政策保有株式について 【CGC原則1-4】

(1)政策保有株式に関する方針

当社グループ全体では、2025年2⽉末現在の政策保有上場株式は42銘柄、時価で954億円と連結純資産の2.3%です。

保有については、事業競争力の維持と強化のため、業務提携、取引関係の維持・強化等の合理性があると認める場合を除き、原則として政策保有株式を保有しません。

保有株については毎年⾒直しを⾏い、保有する意義・効果の薄れた株式について、投資先企業の状況等を勘案したうえで売却を進めるものとします。

- ※本項目については、時価は千万円以下を切り捨て、比率は小数第2位を四捨五入しています。

(2)議決権行使の基準

政策保有上場株式の議決権行使にあたっては、下記の議決権行使基準細則を踏まえ、当社および投資先企業の中長期的な企業価値向上の観点から賛否を判断し、必要に応じて、議案の内容等について投資先企業と対話をしたうえで、行使します。

議決権行使基準細則

a.各総会議案の内容は総会開催企業の中長期的な企業価値向上に適しているか

b.各総会議案の内容は総会開催企業の株主の利益を最大化するような内容か

c.株主総会招集通知その他議案の説明資料等は、情報開示として適時適切であるか

(3)保有意義・効果の検証

2025年4月17日開催の取締役会において、個別銘柄ごとの定量的な保有の合理性や取引先との関係を踏まえた保有意義を確認し、保有の適否 について検証いたしました。

その結果、保有の合理性や保有意義が薄れた銘柄については、株式市場への影響等も勘案し売却の検討を進めます。

なお、上場子会社を除くグループ事業会社においても、当社と同様の保有方針のもと、政策保有上場株式の検証を実施していることを、当社取締役会は確認しています。

検証項目

- 定性項目

-

①取得経緯

②取引関係の有無

③保有する時点での戦略的意義

④将来的なビジネスの可能性

⑤保有しない場合の取引の存続・安定性等に係るリスク

⑥保有継続した場合のメリットの継続性・今後の取引の見通し・リスク

- 定量項目

-

①事業提携等による取引がある場合の直近の取引額・利益額

②年間受取配当金額・株式評価損益

③保有に伴う便益やリスクが資本コストに見合っているか

9.顧問等について(2025年5⽉27⽇現在)

当社における、顧問等の設置状況は次のとおりです。

当社

| 氏名 | 鈴木 敏文 |

|---|---|

| 役職・地位 | 名誉顧問 |

| 業務内容 | 当社経営陣が必要なときに助言する業務 |

| 勤務形態・条件 | 常勤・報酬有 |

| 当社代表取締役社長等退任日 | 2016年5月26日 |

| 任期 | 1年 |

| 氏名 | 後藤 克弘 |

|---|---|

| 役職・地位 | 顧問 |

| 業務内容 | 当社経営陣が必要なときに助⾔する業務 |

| 勤務形態・条件 | 常勤・報酬有 |

| 当社代表取締役社長等退任日 | 2024年5⽉28⽇ |

| 任期 | 1年 |

| 氏名 | 井阪 隆一 |

|---|---|

| 役職・地位 | 特別顧問 |

| 業務内容 | 当社経営陣が必要なときに助⾔する業務 |

| 勤務形態・条件 | 常勤・報酬有 |

| 当社代表取締役社長等退任日 | 2025年5⽉27⽇ |

| 任期 | 1年 |

- 当社および主要事業会社における顧問等の就任については、当社取締役会で審議・確認を行っており、当社取締役会として適切に監督を行っています。

- 当社指名委員会では、当社取締役会の諮問を受け、当社および主要事業会社の顧問等の業務内容・勤務形態・報酬等条件について審議・確認をしています。

- 当社および主要事業会社の顧問等の役割は、各社の経営陣が必要なときに助言することであり、各社の経営上の判断に影響を及ぼすような権限は一切有していません。

10.関連当事者間取引の確認の枠組み【CGC原則1-7】

当社は、関連当事者間の取引について、関連当事者を調査・特定し、当該関連当事者との取引の有無や当該取引内容を確認し、会社法および金融商品取引法その他の適用ある法令ならびに東京証券取引所が定める規則に従って開示しています。

また、当社と取締役との間の競業取引および利益相反取引について、法令および取締役会規則に基づき、取締役会の承認を得ることとしており、当該取引を実施した場合には、重要な事実を取締役会に報告することとしています。