- ホーム

- 株主・投資家情報(IR)

- IR資料室

- 経営レポート(統合報告書)

- CEOメッセージ

CEOメッセージ

リーダーシップを発揮して、

アクションプランを実行してまいります

代表取締役社長

最高経営責任者(CEO)井阪 隆一

1980年に(株)セブン-イレブン・ジャパン入社。2002年に同社取締役、2006年に同社常務執行役員に就任。商品本部長兼食品部長を経て、2009年に同社代表取締役社長に就任。2016年5月より、(株)セブン&アイ・ホールディングス代表取締役社長。

議論を重ねアクションプランを策定

当社は今年4月、グループの中長期的な企業価値・株主価値の最大化に向けた三つの領域によるアクションプランを発表しました。一つ目は「成長加速に向けた具体的アクションプランの策定」、二つ目が「長期的成長と企業価値を高めるグループ構造への移行」、三つ目が「投資家エンゲージメントの強化」です。

社長に就任して以降、私はグループの成長戦略の基軸を「総合小売業」から「日米コンビニエンスストア(以下、CVS)事業を成長の柱とし、経営資源を集中させる」方針へと大きく転換して、「中期経営計画2021-2025(以下、中計)」を実行してきました。2025年度以降の成長加速とグループ構造を示す今回のアクションプランは、「2030年に目指すグループ像」に向けて大きな節目となるものです。

これまで、当社は2018年のSunoco、2021年のSpeedwayの買収をグローバルな成長への大きなステップとし、以来、国内外CVS事業への集中を加速しながら中計で掲げた事業ポートフォリオ改革を実践してきました。

私はこれら一連の取り組みにおいて大きな推進力となったのは、2022年度に導入した独立社外取締役が過半数を占めるガバナンス体制だと考えています。全体を俯瞰し、現状と将来を見ながら株主の視点を重視して客観的に議論する社外取締役の指摘は、「スーパーストア(以下、SST)事業の抜本的変革におけるロードマップが必要」「国内を中心とするSST事業とグローバルなCVS事業が同じ傘下にいては資本効率が上がらないのでは」という厳しいものでした。私たちもそうした問題意識を持っていたものの、ともすれば社内の事項を優先しがちであり、バイアスのない社外取締役の客観的な意見は、私たちに新たな気づきや問題意識を持たせ、意思決定に向けた背中を大きく押すものでした。

そんな忌憚のないやりとりを経て、昨年3月には「グループ戦略の再評価の結果」を公表し、「食の強みを軸としたCVS戦略」に経営資源を集中することを打ち出すとともに、中計目標値をアップデートしました。

今回のアクションプランも、独立社外取締役のみで構成される「戦略委員会」からの提言を踏まえて、当社で真摯に検討したものです。戦略委員会の方々にはこの1 年間に13回、非公式会合を含めると17回と、多大な時間と労力をもって議論いただきました。提言を受けた取締役会では、提示された新たな視界の先のポジティブなグループ像を再確認するとともに、戦略委員会の熱意に応え、時間をかけて十分に、かつ慎重に議論を交わしながら結論を導いていきました。

7-Elevenブランドを軸に、 世界トップクラスのリテールグループへ

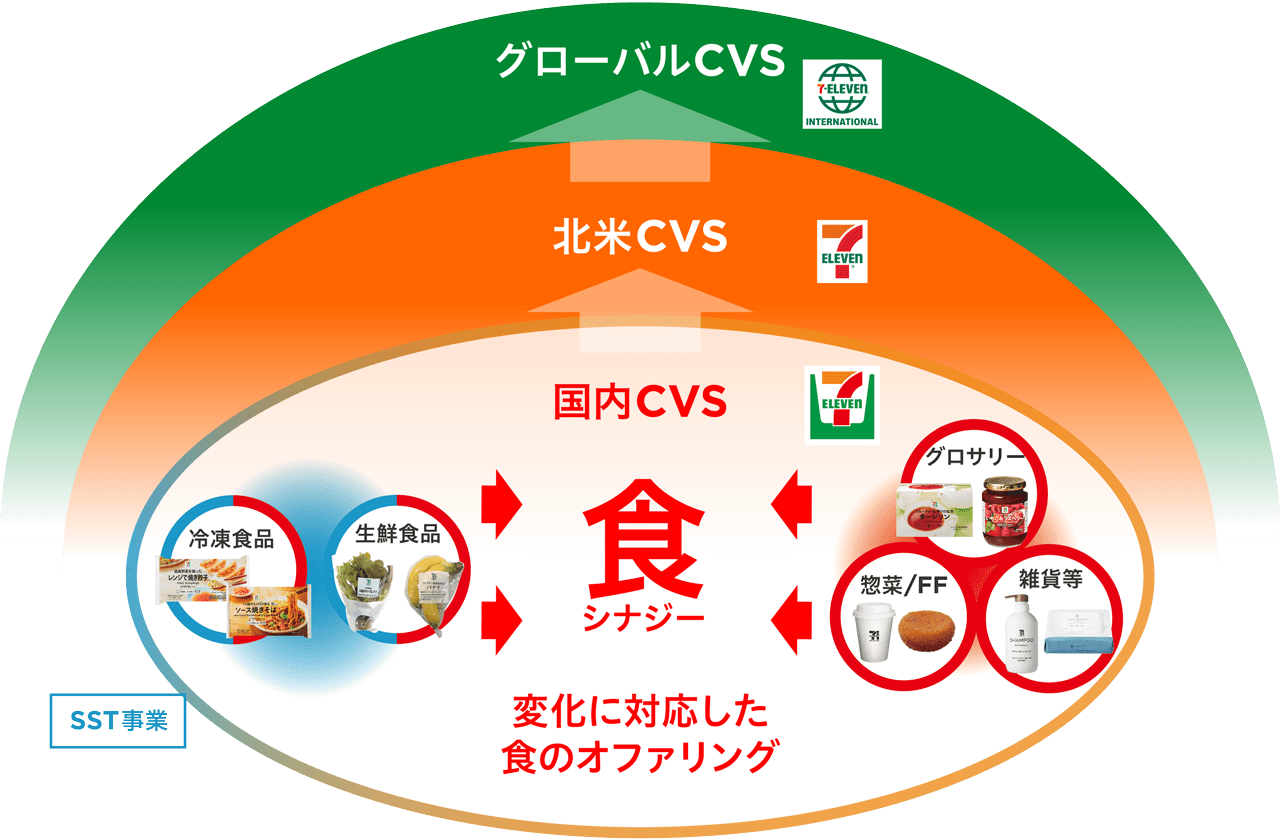

「成長加速に向けた具体的アクションプラン」で大きな目標としているのは、グループ競争力の起点である「食」の力を活かして7-Elevenブランドを世界で通用するブランドに高めていくことです。

セブン-イレブン・ジャパン(以下、SEJ)は、平均日販が国内同業他社の平均値と比較して約3割上回るなど、高いブランドロイヤリティを獲得しています。これは、SEJのオリジナルフレッシュフードやファストフードによる差別化に加え、グループ内に冷凍食品や生鮮食品などの食に強いSST事業を持ち、シナジー効果を発揮できていることが大きな要因だととらえています。SST事業にはCVS事業にはない品揃えの幅があり、生鮮食品から加工食品まで幅広いサプライヤーとの調達ネットワークを有しています。こういった知見やネットワークを最大限に活かしながら、「チームMD」の体制を構築してグループのプライベート商品「セブンプレミアム」を開発することで、差別化されたおいしさと価値を持つオリジナル商品の比率を高めることができています。実際、世界のセブン-イレブン事業においても、フレッシュフードの売上構成比と来店客数には強い相関関係が示されています。

そこで当社グループでは現在、SEJと北米CVS事業を展開する7-Eleven, Inc.(以下、SEI)、世界各地でCVS事業を展開する7-Eleven International LLC(以下、7IN)とともに、成長の鍵となる「食」のバリューチェーンの構築に注力しています。その結果、北米では、ヴァージニアのデイリー工場で製造したフレッシュフードが2023年度に2桁の伸びを示しました。また、昨年、投融資したベトナム事業においてもオリジナル商品を強化し、後発ながら競合よりも高い平均日販を実現するなど、グローバルな「食のコンビニ」への進化は着実に成果を生んでいます。

このようにSEJが培ったバリューチェーン構築力は、当社グループのコア・コンピタンスであり、その力を日本から北米へ、さらに世界へと広げていくことで、「セブン-イレブン事業を核とした世界トップクラスのリテールグループ」としてのブランドロイヤリティを確立していきます。

「グローバルCVS・ステアリング・コミッティ」の活動を開始

アクションプランの開始にあたっては、国内外CVS事業の成長をより効率的・効果的かつ迅速に進めていくための体制を構築しました。それが、SEJ、SEI、7INのトップが集まり、それぞれが蓄積してきた知識・技術を結集して最適な戦略を導く「グローバルCVS・ステアリング・コミッティ」で、私がリーダーとなって議論を進めています。

セブン-イレブン事業のキャッシュ創出力が高まるなか、企業価値・株主価値を最大化させるためには、どこで、何を目的に、どのような施策に優先的に投資配分していくかを決定していく必要があります。例えば、7INが進めるグローバル化においては、どのエリアを優先的に開拓していくかという進出ロードマップをより精緻化していくために、国・地域の選定基準から現地パートナーとの契約に至るまで、プロセス全体を見直しています。

また、運営面においても、人財育成やIT活用など非財務資本への投資や知見の共有に取り組んでいます。例えば、IT/DXでは「7NOW」やモバイルチェックアウト、リテールメディアの展開などに関して多くの実績と知見を持つSEIが主体となり、SEJや7INの店舗展開の状況に応じた仕組みの導入を支援しています。また、「食の強化」をテーマにSEJや国内のお取引先の従業員が北米やアジア各国に出向き、バリューチェーン構築をサポートするなど、事業戦略とIT/DX戦略、人財戦略をシンクロナイズさせることで最大限の効果を創出していくよう努めています。

最適なグループ構造に向けた方向性を明示

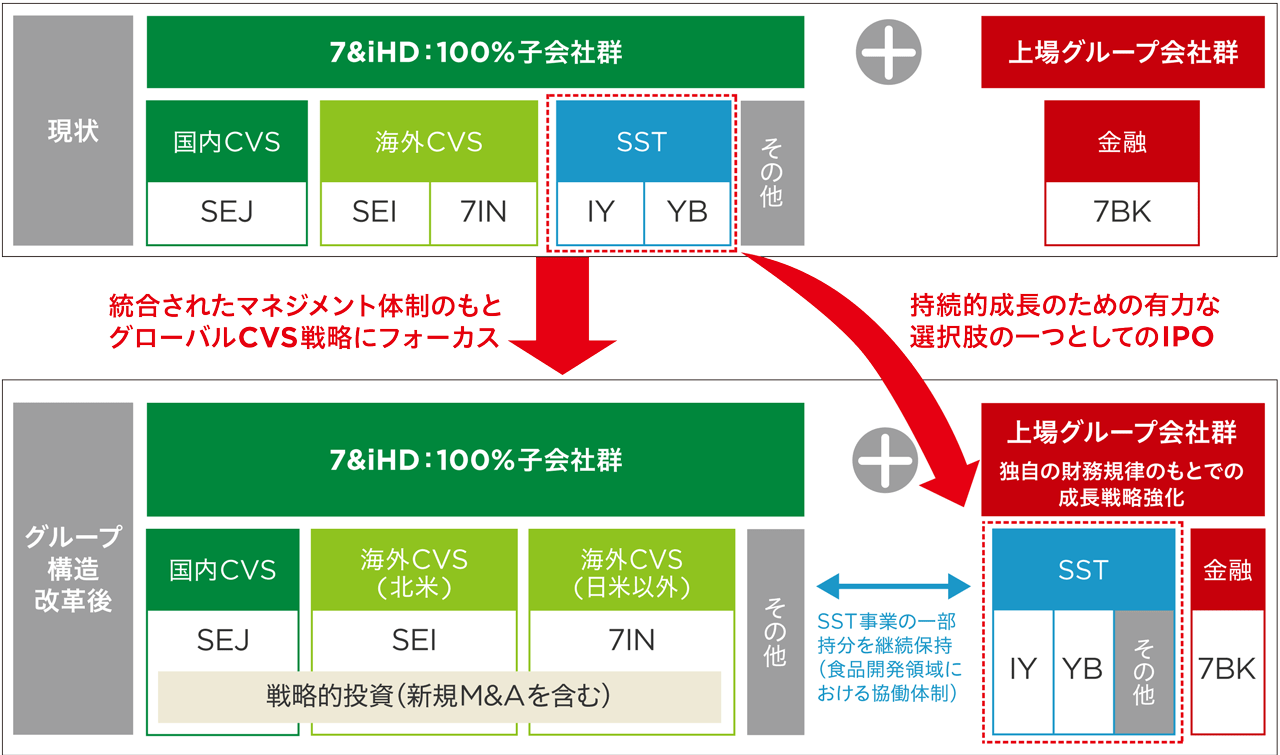

アクションプランでは、SST事業の抜本的変革の先にある、長期的成長と企業価値・株主価値を高めるための最適なグループ構造についての方向性も打ち出しました。

SST事業は、長期的成長に向けた有力な選択肢として、現実的かつ最速のタイミングでの株式公開化(以下、IPO)を検討しています。「食」の強みは当社グループの成長の根幹であることから、当社がSST事業の一定の持ち分を継続保有し、食品開発領域でのSSTとCVSの協働体制を維持することを掲げています。

IPOによって、SST事業は独立した企業体としての財務規律のもとで成長の方向性を自ら定めることができ、従業員も事業の成長と自らの成長をより強く意識しながらキャリアを築いていくことができます。この企業と従業員のエンゲージメントは変革後の持続的成長を実現していくうえで大きな意味を持つものと考えています。

一方、グループ全体のEBITDAの約9割を占める国内外CVS事業は、積み上げたキャッシュを一層成長投資に振り向けていくことができます。私は、 CVS事業とSST事業がそれぞれの事業に専念できるこのプランが、ステークホルダーにとっての長期的な価値の最大化につながると確信しています。

ガバナンス体制をさらに強化

アクションプランの進捗については、取締役会において継続的なモニタリングを行うなかで、今後もこれまで以上に活発な議論を期待しています。これら議論を通じた施策の実践は執行サイドが担いますが、取締役会の議論の客観性・透明性を維持しながら、アクションプランに関する広範なテーマをスピーディーに議論していくために、今回、取締役会の議長と執行の責任者を分離することとしました。

新たに取締役会議長となったスティーブン・ヘイズ・デイカス氏は、小売業における豊富なグローバル経験と高い知見を有し、かつ戦略委員会委員長としてのこれまでの実績から、取締役会議長の役割を担う適任者であると評価しており、今後も私たちとともに取り組みを進めもらうことで、同氏が当社の企業価値・株主価値向上に貢献すると確信しています。

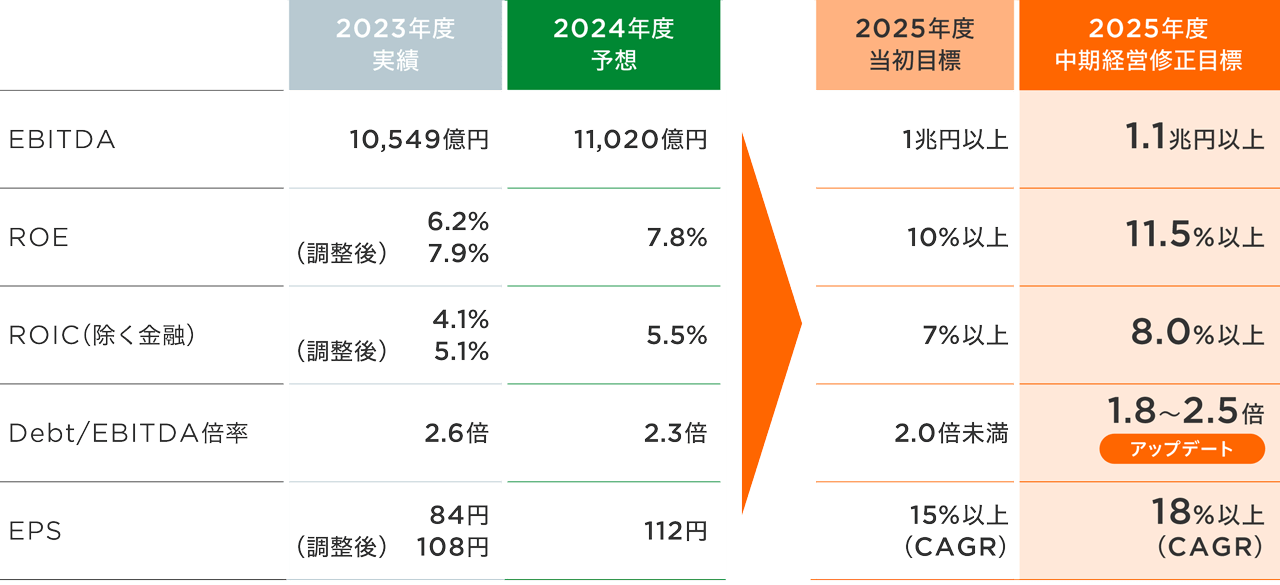

連結財務KPIをもとに質的指標を改善

企業価値向上に向けた財務については、定量的指標として、量的拡大の観点でEBITDA、営業CF(除く金融)、EPS成長率を、また質的改善の観点でROE、ROIC(除く金融)を、財務の健全性の観点でDebt/EBITDAをKPIに設定し、2025年度の目標達成に向けた取り組みを進めています。

そのなかで、特に課題認識を持っている指標は、質的指標にあたるROE、ROICの改善です。資本効率を改善するためには、ROICの分子を高める観点で国内外CVS事業を中心に稼ぐ力をより一層強化することが重要であり、その意味でも「成長加速に向けた具体的アクションプラン」の着実な実行は必須です。なかでも、北米CVS事業の収益性改善は急務と考えており、短期と長期の両方の視点で戦略実行に対するモニタリングを強化し、収益性の改善に取り組んでいます。

併せて、分母となる投下資本の最適化の観点では、不採算資産の整理をスピード感を持って進めるとともに、成長に向けた資源配分について、投資とリターンに対するモニタリングをより一層厳格に実施し、適切な対応を取ることで資本効率改善を目指してまいります。

- (注)1. 調整後:そごう・西武、バーニーズジャパン株式譲渡影響を調整した数値

- 2. ROIC(除く金融):{純利益+支払利息×(1-実効税率)} / {自己資本+有利子負債(ともに期首期末平均)}

- 3. Debt/EBITDA倍率:グループ全体の成長戦略推進に向けて、機動的かつ柔軟な財務規律に基づき、CVS事業への戦略的投資(新規M&Aを含む)を実行するため、2025年度目標を変更

- 4. 2024年3月1日付で普通株式1株を3株に株式分割。前連結会計年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定して、「EPS」を算出

キャピタルアロケーションの考え方について

事業成長、利益成長が着実に進み、創出されるキャッシュが増加するなか、キャッシュフローに関しては、企業価値・株主価値向上に向けて資本効率を重視した投資基準に基づき投資判断を行い、グループの成長ドライバーである海外CVS事業への戦略投資に集中的に配分していくことを基本としています。

また、良質な戦略的投資案件があれば機動的かつ柔軟に対応できるよう、今回Debt/EBITDA倍率をこれまでの1.8倍未満から1.8~2.5倍のレンジへ修正しました。

また、株主還元については、持続的な利益成長に合わせて増配する累進配当を導入し、2023年度から2025年度までの累計で総還元性向を50%以上とします。

これらキャピタルアロケーションの考え方を踏まえて、次期中計に向けた議論を開始しています。

投資家との対話の機会を拡大

アクションプランの「投資家エンゲージメントの強化」については、昨年秋IR Dayを初開催したことに加え、北米・欧州・アジアの機関投資家を年2回訪問するなど、直接的な対話の機会を増やしました。これについては、社外取締役から高評価をいただく一方で、グローバルなベストプラクティスとの間には差があると指摘をいただいています。

株主・投資家の皆様に、グループの目指す姿の実現に向けた経営戦略についてご理解を深めていただき、持続的な成長を通じた企業価値・株主価値向上へご期待いただけるようIR・SR活動の質的改善を推進してまいります。

将来の見取り図をもとに従業員のキャリア形成を支援

グループの構造が大きく変化するなかで、「人財」のモチベーションの維持・向上は、当社にとって重要な課題の一つです。小売業において、お客様と身近に接する従業員のエンゲージメントの重要性は今後も高まっていくことは間違いありません。

そのためには、多様な従業員が働きがいと働きやすさを感じられる職場へと進化していくことが必要です。そして、グループの方向性を見取り図にして従業員が自身のありたい姿を描き、主体的にキャリアを形成できるようにサポートするとともに、従業員がつねにお客様の立場に立って挑戦し続けられる企業文化(カルチャー)をつくっていくことが重要です。

このような取り組みを通じて、従業員のモチベーションをグループの競争力につなげていくことが私たち経営陣の役割であり、一人ひとりのキャリア形成や働きがいをより具体的な制度や施策でサポートしていけるよう、これからも従業員との対話を深めていきたいと考えています。

成長戦略と一体となったサステナビリティ戦略

当社グループは、グローバルにサプライチェーンが広がり、異なる生活習慣、商慣習を持つ地域でのビジネスが増えています。そうしたなか、「世界トップクラスのリテールグループ」を体現していくためには、委託製造先を含めたすべてのサプライチェーンで「人権」や「環境」がしっかりと担保される仕組みをつくっていくことが重要です。

そのため、私たちはつねにCSR監査の結果に注目しており、再監査が必要なお取引先はどのような会社で、どのような傾向があるのかなどを議論しています。実際に過去にはプライベートブランド商品の製造委託工場で児童労働、残業費未払いなどで取引停止をした事例もあり、今後も注視し続けていきます。

こうして守りを固めていくと同時に、7つの重点課題の機会面に焦点を当て、地域の社会課題解決に貢献する商品・サービスの一層の普及を図っていく攻めの姿勢も重視しています。その観点から、商品の安全・安心の取り組みをはじめ、環境領域における環境宣言『GREEN CHALLENGE 2050』の推進、高齢者や障がい者の雇用促進、地域社会の見守り機能といった多様な社会価値を提供することで日本社会のインフラとなったセブン-イレブン事業を世界に広げていくことは、成長戦略とサステナビリティ戦略の一体的な推進という点で意味のあることだと考えています。

世界中のお客様の生活に溶け込んだグローカルブランドへ

当社グループは、1920年に洋品店の「羊華堂」からスタートし、時代の変化やお客様の価値観の変化に対応し、商品・サービス・事業内容を大きく変化させてきました。

私が1980年に入社したSEJが軸となって、今や加盟店売上も含めたグループ売上※で世界7位のリテールグループの一員としてその成長を牽引しており、「食」を中心にグループ全体でお客様の日常生活に深く溶け込んだ事業を展開していることに私は大きな喜びを感じています。

日常生活に不可欠な価値ある商品・サービスを追求していくこと、そして「変化への対応と基本の徹底」というグループに受け継がれてきた経営姿勢を貫いていくことは変わりません。同様に、「信頼と誠実」を旨とする社是、「新たな体験価値」を追求する基本姿勢は私たちの土台であり、成長の推進力であり続けます。

当社グループらしさを基盤に、これからもステークホルダーの皆様と向き合い、考え、行動し続けることで持続的な成長を果たし、ステークホルダーの皆様から「グループの商品・サービスを体験してみたい」「株主として応援したい」「一緒に仕事をしたい、働きたい」と思っていただけるよう、アクションプランを着実に実行してまいります。

※ グループ売上は、SEJ、セブン-イレブン沖縄、SEIにおける加盟店売上を含めた数値