- こだわりの産地を訪ねて セブン&アイ・ホ...

- 陸上栽培でよみがえらせる新たな海藻食文化...

こだわりの産地を訪ねて

セブン&アイ・ホールディングスで取り扱う「こだわり」の品をご紹介

2025年11月20日

セブンプレミアム

陸上栽培でよみがえらせる

新たな海藻食文化

すじ青のり

高知県 高知市

高知といえば坂本龍馬。彼の銅像が立つ桂浜は、高知を代表する景勝地です。

高知といえば坂本龍馬。彼の銅像が立つ桂浜は、高知を代表する景勝地です。

焼きそばやお好み焼きに欠かせない青のり。

そのなかでも特に香りが高い「すじ青のり」を陸上で栽培して日本の海藻食文化をよみがえらせようと奮闘する現場を訪ねました。

海藻が消滅する危機を陸上栽培で解決する

今年4月、セブンプレミアムから『すじ青のり天ぷらうどん』など3つの商品が発売され、その香りの高さが話題になりました。

すじ青のりとは、海水と川の淡水が交わる汽水域に生育するアオノリの一種で、その中でも香り成分の含有量が最も多い、最上級とされる品種です。

すじ青のりは高知県の四万十川が天然の産地として有名でしたが、近年の地球温暖化による海水温の上昇などが影響し、2020年頃から天然ものはほぼ採れなくなってしまいました。

このすじ青のりをはじめ、日本各地の沿岸で海藻の激減に危機感がつのるなか、海藻を研究していた蜂谷潤さんと、友廣裕一さんが共同代表を務める合同会社シーベジタブルは2016年、世界初となる地下海水を用いた青のりの陸上栽培事業をスタート。全国各地に海藻ファームを展開し、海藻の新たな種苗生産技術と量産技術、新たな海藻食文化の開発を行っています。

敷地内の地下20mの海水を汲み上げ、かけ流しで使用しています。地下海水は水温が低く安定しており、また、異物の混入が少ないというメリットもあります。

太平洋に面した高知市の春野地区に、いくつもの円形の水槽が点在する一角があります。夏の日差しの下、一番小さな水槽には、緑色の小さな星屑のようなものがたくさん浮かんでいるのが見えます。

ラボで約2カ月かけて育てたすじ青のりは、春野地区にある栽培所に設置された水槽に放たれて、成長を始めます。

「この子はここに来て4日目、四方八方に体を伸ばし始めたところです」と、現場を案内してくれる高知エリアマネジャーの濵岡俊樹さん。思わず「この子」と言ってしまうほど、わが子のように大切に育てられているすじ青のり。ここで成長に合わせて1週間ごとに水槽を変えながら、約1カ月かけて育てたら収穫し、洗浄、乾燥までを行っています。

夏場のすじ青のりは、木綿糸のように太くてしっかりしています。成長の様子を確認するエリアマネジャーの濵岡俊樹さん。

シーベジタブルでは日本中の青のりが生えているほぼすべての場所を回り、親株となる青のりを採取。高温に強いもの、香りが強いものなど、さまざまな種類の種苗を育てる技術を確立していきました。

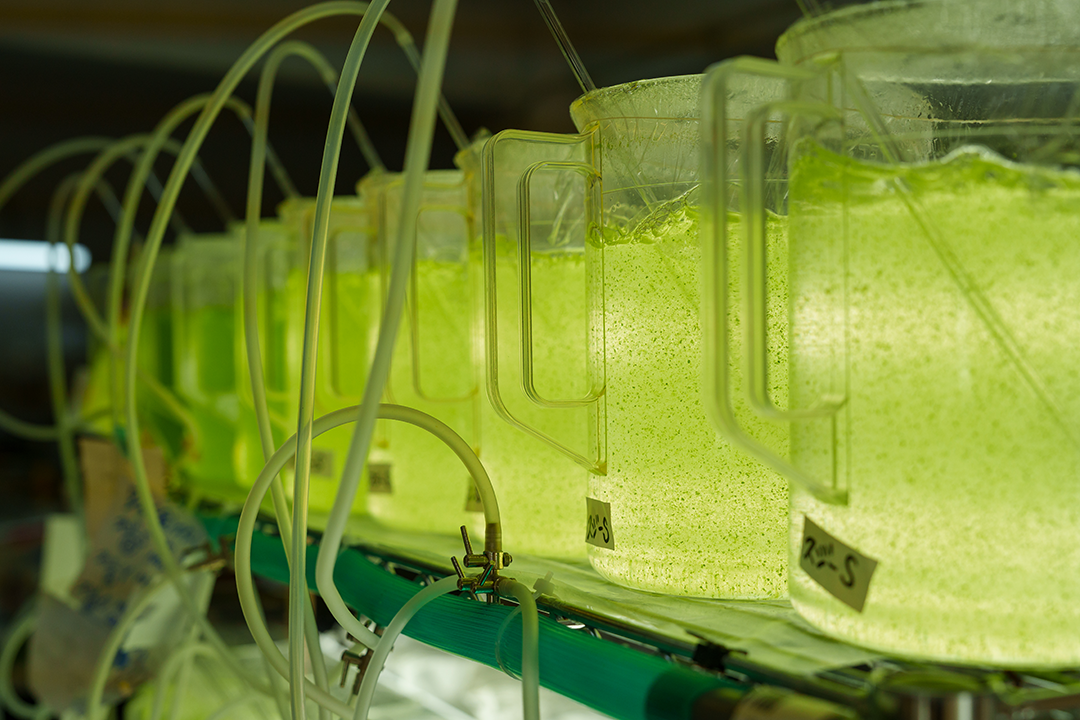

近隣にある建物には、研究施設(ラボ)があり、ここで母藻と呼ばれる海藻から種を取りだし、約2カ月かけて種苗を育てています。その様子はまさに実験室。

共同代表の友廣さんは、「海藻も野菜づくりと同様、育つ環境が重要なのは言うまでもありません。地下海水を張った水槽に水流をつくって、すじ青のりにまんべんなく太陽が当たるようにしています。いいものをきちんと届けることを目指し、現場ではずっとPDCAサイクルを回し続けています」と話します。

シーベジタブル共同代表の友廣裕一さんは、「研究から生産までの技術を確立し、新しい海藻食文化をつくるため、料理の提案まで行っていきたい」と意気込みを語ってくれました。

じつは日本の海藻の一人あたりの消費量は、28年間で半減しているそうです。シーベジタブルは新しい海藻の食文化も創造しながら、海藻の消費量を増やすことが、海の生態系を救うことになると考えています。海で海藻養殖することで、魚など生物の数が増えるというエビデンスがあります。海藻の栽培技術を広め、海の環境の未来を拓く好循環を生み出していく。すじ青のりは、そのための大きな一歩となる食材なのです。

ムービー

セブン&アイ・ホールディングスが自信を持ってお届けする、メイド・イン・ジャパンの商品。

そのこだわりの商品を生み出す産地をご紹介します。

こだわりの産地を訪ねて「維新の香りの巻」(5:40)