セブン&アイの挑戦

| 2010年5月 |

日本発、世界標準へ

セブン‐イレブンを信頼と品質の「世界ブランド」に

ライセンシー・サミットで講演する鈴木会長。

事業インフラの共有を進め

「グローバルなブランド力」確立を目指す

- 鈴木敏文 セブン&アイHLDGS.会長 -

3月31日~4月2日、東京に世界16カ国・地域からセブン‐イレブンのライセンシーが参加して、「第2回インターナショナル・ライセンシー・サミット」が開催されました。今回は各ライセンシーの経営力向上に向けた「事業インフラの共有」をテーマに、グローバル化推進に向けての考え方が話し合われました。

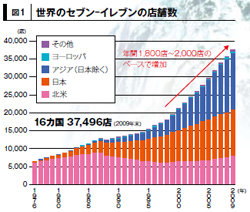

各国・地域の経営強化で5年後には10兆円規模に

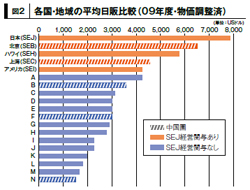

しかし、質という点では、世界各地のライセンシー間で、まだ大きな格差があります(図2)。その格差は国によるものではありません。同じ中国圏でも、格差が出ています。注目したいのは、上位にある運営企業はいずれも日本が直接、経営に関与しているという点です。それは、私たちの事業インフラが国や地域に関わらず競争力を持っているという証明でもあります。「マーチャンダイジング」「店舗設備」「店舗オペレーション」「情報および物流システム」の4点は、日本が最も注力して築き上げてきたシステムです。私たちは、今後、これらの事業インフラを各ライセンシーと共有し、各地域の実情に合わせた経営を推進することで、店舗数だけでなく質的にも世界で最も優れた「ブランド」として、お客様から信頼と支持を得たいと考えています。

これまで、セブン‐イレブンのライセンス事業は「商標」の提供が主であり、ライセンシーに事業インフラを提供することはほとんどしていませんでした。今後、セブン‐イレブン・ジャパンはセブン‐イレブン・インクと連携して各国へのサポート体制を整え、事業インフラの共有を図っていきます。

また、情報交流を活発に進め、商品開発や資材調達の共有化も推進します。現在、すでにグローバルMDで開発したワインを日本、アメリカ、中国で販売しています。全世界のセブン‐イレブンの力を結集することで、世界中から優れた商品を有利な条件で調達することができるはずです。

各国の実情に合わせて事業インフラを最適化

日本でもアメリカでも、一朝一夕にお客様の支持と信頼を勝ち取ることができたわけではありません。セブン‐イレブン・インクの前身サウスランド社は、1980年代には世界最大のコンビニエンスストア・チェーンとして成功を収めましたが、80年代の末に急速に業績を悪化させ、経営に行き詰り、91年に私たちに再建協力を求めてきました。

サウスランド社の破綻は、石油精製事業や不動産投資など事業の多角化に走り、本業のコンビニエンス事業で、お客様ニーズの変化に対応できなくなっていたことが最大の原因でした。このため、まず取り組んだのが物流センターの売却です。当時、米国のチェーンストアではボリュームディスカウントが盛んに行われ、自社で巨大な物流センターを所有することがチェーンの強さと言われていました。しかし、それはモノがどんどん売れていた売り手市場の考え方です。モノが売れない時代は、大量在庫は不良在庫化のリスクが増大し、利益成長の足を引っ張ることになります。また、これまで物流センター経由で納品された商品をただ並べるだけだった仕組みを、お店が主体的に、自店のお客様ニーズに合った商品を発注し、陳列する方式に変えました。

もう一つの大きな変更は、品揃えです。当時のコンビニエンスストアはスーパーの値引き販売に対抗してディスカウントに力を注いでいました。それを止め、鮮度と品質を前面に打ち出した品揃えに見直しました。

我々は、日本のやり方をそのまま持ち込んだわけではありません。アメリカの実情を見た結果、変えるべき点は変えさせましたが、再建の本質は、現経営陣が率先して変えようという意思を持って、改革を実行してきたことなのです。この本質を理解し、世界のセブン‐イレブンが自国のお客様や市場の現状に合わせた改革を行えば、より大きな成長が可能だと考えています。

今年も世界のライセンシーを集めたサミットを開催しました。ここで、世界のセブン‐イレブンが志を一つにし、新たなステージに向けてスタートを切ろうとしています。より質の高い経営と商品を通し、それぞれの国・地域での雇用の創出、経済・文化への貢献などを通して、「セブン‐イレブン」を信頼の世界ブランドとして進化させていきたいと思っています。