セブン&アイの挑戦

| 2011年11月 |

いつでもお客様の近くに

セブン&アイグループの「お買物支援」の取り組み

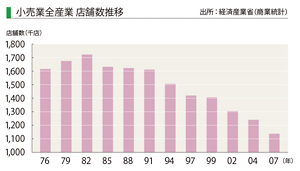

日々の「お買物」は、年々不便になっている

このためセブン&アイグループは、店舗網や物流・情報システムなど、これまで構築してきた事業インフラを活用して、新たな「お買物支援」サービスの創出に取り組んできました。

「お店」が、お客様のもとにやって来る――「移動販売」

セブン‐イレブンでは、2009年から「近くて便利」を新たなスローガンとして、惣菜を中心にした品揃え、公共サービスなどあらゆる面から、地域の生活インフラとしての役割強化を追求しています。そうした中で、移動販売サービス「セブンあんしんお届け便」が、今年5月に茨城県内で新たにスタートしました。独自に開発した軽トラックに商品を載せて、店舗周辺の公共施設や事務所などを巡って販売しています。

イトーヨーカドーでも、11月には長野県のアリオ上田店が同県坂城町で移動販売サービスを開始予定。生鮮食品から日用雑貨まで幅広い商品を載せて、地域の公民館、集会場など公共施設を巡回して販売します。

今後、さらに地域、自治体などと協力し、お客様の声を取り入れながら実施エリアの拡大を図るとともに、グループ各社間の協力体制も強化して商品・サービス内容の拡充を進めていきます。

グループの多彩なサービス機能を結集して

また、高齢のお客様やお子様連れのお客様は、重い商品やかさばる商品の持ち運びが困難です。こうしたお客様には、店舗で買ったものを、当日中にご自宅へ配達する「ポーターサービスきいろい楽だ」を提供しています。

さらに、時間を選ばずパソコンや携帯電話などから簡単にご注文いただき、ご指定の時間帯にお届けする「ネットスーパー」も現在、135店舗にまで拡大。毎日お買物に十分な時間を割けないお客様から、高い支持をいただいています。

新しい取り組みとしては、東日本大震災の被災地で、イトーヨーカドーとヨークベニマルが、「お買物バス」の運行サービスを実施しています。震災によって近隣の店舗が閉店したり、店舗までの交通手段を奪われてお困りのお客様に向けて、店舗までのバスを1日数往復運行して、お買物を支援しています。こうした実績を踏まえ、今後、被災地だけではなく、駅から遠い郊外立地の店舗などでもサービスの導入を検討しています。その他にも、グループでは、セブン・ミールサービスによる栄養バランスの取れた食事や食材のお届けサービスなど、お買物支援に役立つさまざまなサービスを実施しています。こうしたグループ各社の連携を強化することで、よりサービス内容を充実させ、お店が近くにないなどでお困りのお客様のニーズに応えていきます。