セブン&アイの挑戦

| 2016年8月 |

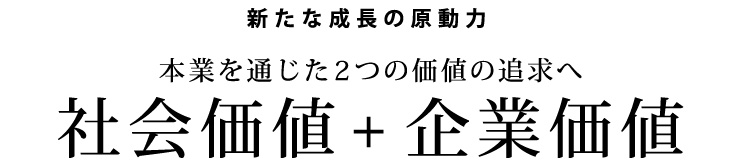

近年、環境問題をはじめとするさまざまな社会課題が顕在化・深刻化しています。

こうした中で、政府や国際機関の動向などを背景として

グローバル企業を中心に、これらの課題解決に向け、本業を通じて

「社会価値」と「企業価値」を生み出そうとする潮流が生まれています。

セブン&アイHLDGS.は、小売業の立場から、この2つの価値を追求しています。

「社会価値」とは何か? なぜ今、求められているのか?

私たちの暮らすこの世界で、解決が待たれる社会課題は山積といっても過言ではありません。その代表格である気候変動については、2015年12月にCOP21(国連気候変動枠組条約第21回締約国会議)で採択されたパリ協定が記憶に新しいところです。また、水・化石燃料などの資源枯渇、格差の拡大で助長される貧困・飢餓、不適切な労働環境などによって脅かされる人権などの問題も、人類、そして地球の持続可能性という観点から、懸念とともに重要性が高まっています。

しかし今日、このような社会課題の解決を主導してきた先進国政府は、以前ほどの対応ができないことから、民間企業への期待が高まっています。企業が本業で培ってきた知見や技術、イノベーションを起こす力を活用して、社会課題解決への取り組みを加速していこうという気運が高まっているのです。いち早く情勢を見越した金融市場では、環境・社会側面の問題解決能力や企業としての健全性・持続可能性を重視した投資が急速に拡大しています。

こうした動きを象徴するのが、2015年9月に採択された「SDGs(持続可能な開発目標)」です。国連加盟各国が社会課題の解決に向けた17の目標を掲げ、政府、民間企業、国際NGOなどの連携を呼びかけています。

「社会価値」の創造が「企業価値」を高める時代へ

民間企業への期待の高まりとともに、「CSV(共通価値の創造)」という経営手法が注目されています。これは、社会課題の解決と企業の競争力向上を両立させることで、社会と企業の双方に価値を生み出そうとするものです。社会における企業の存在意義の増大にも通じることから、お客様からのロイヤルティ向上はもちろん、投資家の評価ポイントにもつながっています。欧米企業が先行して採り入れ、日本企業の間でも実践する動きが出てきています。

たとえば、飲料メーカーが茶葉農家に対して全量買い取りや栽培技術提供などで経営を支援することで、国内一次産業の安定経営と原材料の安定調達・品質確保につなげるなどの事例が注目を集めています。

このように、本業の中で「社会価値」を創造していくことが「企業価値」を高める時代になってきているのです。こうした社会の変化をふまえて、セブン&アイHLDGS.では2016年6月、CSR統括委員会の下に「社会価値創造部会」を新設しました。グループの主要事業会社19社が参加して各社内にも同様の部会を設置し、これまで実施してきた取り組み内容を整理・共有するとともに、各社の協働やNPOなど社外との連携、新たな取り組みのアイデアなどについて協議・起案していく計画です。

「5つの重点課題」に沿って「社会価値」と「企業価値」を追求していきます

小売業の特性を活かしてビジネスチャンスを拡大

社会課題とは、その解決策に大きな需要があるということです。自らが先頭に立って解決に寄与できる領域を見極め、全国規模、世界規模の課題解決というベクトルで事業の強化を推し進めていくことで、外的要請による義務ではなく大きなビジネスチャンスにすることができます。

こうした考えのもと、小売業という事業特性をふまえて、セブン&アイグループは、取り組むべき重点課題を5つ特定しました。

(1)高齢化、人口減少時代の社会インフラの提供

(2)商品や店舗を通じた安全・安心の提供

(3)商品、原材料、エネルギーのムダのない利用

(4)社内外の女性、若者、高齢者の活躍支援

(5)お客様、お取引先を巻き込んだエシカルな社会づくりと資源の持続可能性向上

すでに、各社がそれぞれの強みを発揮してさまざまな対応を進めています。今後は、さらにグループの持つ機能を活かした商品・サービスを創出・提供していくなど、社会価値創造と企業価値向上に向けて積極的に取り組んでいきます。

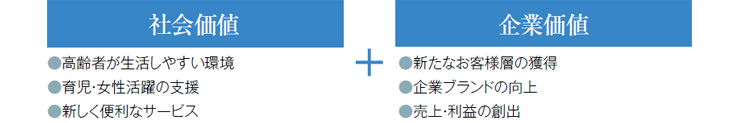

事例1 高齢化や生活インフラ拠点の減少に対して

高齢者や単身世帯、社会で活躍する女性が年々増加しています。一方で、中小規模の小売店舗は減少傾向にあり、日常の中で買物や家事に不便を感じる人は今後拡大すると考えられます。セブン&アイグループは、店舗を活かした多様な商品・サービスの提供に力を注いでいます。たとえばセブン-イレブンでは、全国規模の店舗網を活かして「近くて便利」なインフラや商品・サービスを拡大。その一つとして、お食事お届けサービス「セブンミール」を約1万4200店舗(注)で実施しています。医師や管理栄養士が監修した栄養バランスの良い食事をお届けすることで、高齢者や主婦に加えて、オフィスでランチに困る会社員など多くの方のご不便を解消しています。また、自治体と包括連携協定を結んでいる地域では、配達時に高齢者の安否確認などをする役割も担っています。

これらを通じて、高齢社会対応や女性活躍支援に貢献すると同時に、お客様層を広げ、当社グループのブランド力を高めています。

(注) 2016年5月末現在

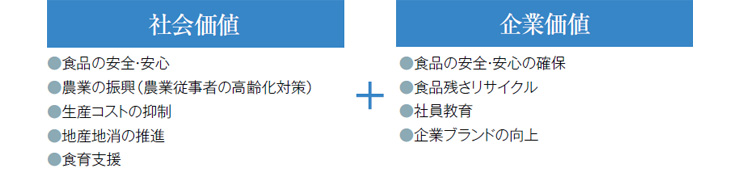

事例2 農業の衰退や食品残さ問題に対して

食べ残しや賞味期限切れなどによって生じるいわゆる食品ロスは、日本全体で年間500万~800万トン(注)にのぼります。イトーヨーカドーは、野菜などを多く取り扱う店舗特性をふまえて、食品リサイクルと農業活性化を図る環境循環型農業を小売業でいち早く2008年から推進しています。2016年7月末現在、農業生産法人「セブンファーム」を千葉県の富里・銚子ほか全国11カ所で運営しています。

この事業では、店舗から出る食品残さ(野菜くずなど)から堆肥をつくってセブンファームの農場で使用し、収穫された農産物を店舗で販売します。堆肥へとリサイクルすることで食品の廃棄処分を減らすとともに、肥料のコストを抑え、かつ収穫物を確実に仕入れることで農業経営の安定を図ることができます。店舗にとっても廃棄物削減や、安全な農産物の地産地消につながっています。

また、セブンファームでは、青果担当者の農業体験や近隣の住民に向けての収穫体験など、食育活動も行っています。

(注) 農林水産省「食品ロス削減に向けて」

- 全1ページ

- 1